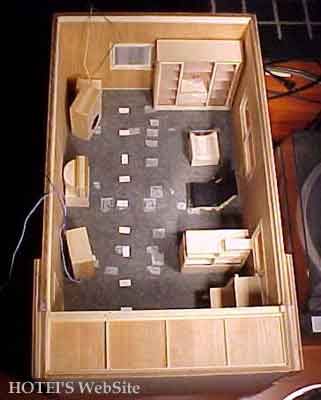

| 模型実験での配置実験

HOTEIの部屋では押入部がその伝送特性に大きく影響していることが分りましたたが、実際にスピーカをどのように配置するかを検討するために、模型でいろいろな候補を絞ることにしました。また、実験を重ねるうちに本来部屋の中央(L5)に基準モード(1−0−0)の節が観察できるはずですが、計測の結果ずれていることを発見しました。

Fig.3-5Aのように音圧の下がる点が(L6)の位置にずれています。部屋の寸法を考えると、部屋の対向面から押入までの距離を縦方向の寸法としていましたが、押入の扉に関係なく、その奥にある外壁に面した壁までの距離に影響を受けていることが分かりました。 これらの条件を加味して、さまざまな場所で最適位置を検討した結果、Photo3-5Bのようなスピーカセッティングに落ち着きました。ここに至るまでには他にも有力な候補(たとえば左スピーカが写真のもっと下側にくる)が有りましたが、出入り口のドアをふさぐなど、部屋の都合に合わせて細かい検討を加え、さらに家具やオーディオラックの配置を検討した結果このような配置になったわけです。

今回の検討は模型実験によって検討がスムーズに進みました。というのも、この検討後実際の部屋で同様な配置を行ったわけですが、当然家具やスピーカ、アンプなどは実寸になりますので、大人の男性3名で朝から夜中までかかっての大移動となりました。もしその移動の間に計測、検討という作業を行うなら、一日での移動は不可能だったでしょう。模型実験はこの労力を大幅に軽減してくれます。1/10の家具やスピーカは指先でひょいと移動できますから、すぐに計測作業ができますし、たった一人でも検討作業を行うことができます。 さて、このセッティング変更後の伝送特性をFig.3-5CとFig.3-5Dに示します。ただ、この測定はセッティング変更当日のものではなく、変更後3週間を経過した時点でのものです。その間、私の手でセッティングの微調整を行っています。セッティング当初感じられた低域が少し右スピーカに引っ張られる感じはほとんど解消され、また音像や音場などスピーカの微調整で基本的な部分で問題のないところまで追い込んだ後の計測です。この「既存の部屋編」冒頭のFig.3-1Aの計測図と見比べていただけると、低域伝送特性の大きな改善が見て取れると思います。

***** HOTEI *****

|