| 模型による測定

問題点の克服のために、低域伝送編で紹介した模型実験という方法を活用しました。既存の部屋は、単純に固い壁という条件では再現出来ません。壁の状況、窓、開口部や押入などの存在がどのように影響しているかも考慮に入れる必要があります。

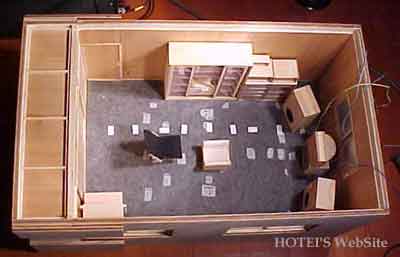

計測実験用模型 この写真には現れていませんが、実際には実物と同じように天井が配置され写真の床にたくさんマーキングされている各所を実物と同じように計測をおこない、模型実験での信頼性を向上させています。また、ここまで厳密に再現すると、さらに計測用スピーカも現実と合わせ込んでいく必要があり、実験用模型スピーカに改良を加え、現実のSB-M1のちょうど10倍の周波数で同様の周波数特性を得られるようにしました。このスピーカ改良のために、石井さんはこれまた模型の無響室を作るという手間をかけています。 さて、このように実物とほとんど変わらない伝送特性を有するこの模型での問題点を探るためには、標準となる部屋つまり固い壁だけで囲まれた、同一寸法の部屋と比べることにしました。また、壁の厚みと特性の関係も検討するために同時に1.5mmの薄いシナ材を使った同一寸法の部屋も作成しています。

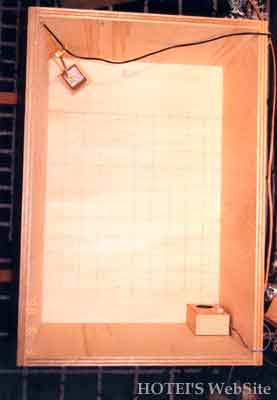

実験模型と同一寸法の標準ルーム この2つの模型での違いが、私の部屋の癖ということになります。この癖を丹念に調べることが、部屋の問題点を知ることにつながるはずでしたが、標準ルームは今までに計った、12畳として特性を示すだけで壁の厚みの差もピークディップの差を少し縮めるだけで、依然として前ページにある私の部屋の特性との違いを説明できる原因を特定することは出来ませんでした。私の部屋での問題は50Hz以下あたりで、何か特殊な状況が生まれているのではないかという推測ができる程度です。 そこで、部屋のどういった部分が問題を起こしているのかを探るため、私の部屋の模型の壁一つづつと、標準ルームのそれを入れ替えて実験してみることにしました。 *****

HOTEI ***** |