| 丂僆乕僨傿僆偱偼僗僺乕僇乕偵尷傜偢丄抲偒曽偱壒偑曄傢傝傑偡丅懌尦傪偟偭偐傝偲働傾偡傞偙偲偱丄僋僅儕僥傿偵傕塭嬁偑偱傞帪偑偁傝傑偡丅僆乕僨傿僆僔僗僥儉偺僙僢僥傿儞僌僐儔儉偱偙偺揰傪娙扨偵徯夘偟偨偩偗偭偱偟偨偺偱丄崱夞偼傕偆彮偟怺杧偟偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅丅

僗僷僀僋

丂嬤擭偺僗僺乕僇乕偺懡偔偱僗僷僀僋媟偑嵦梡偝傟偰偄傑偡丅僗僷僀僋偺棙揰偼偑偨偮偒傪側偔偟丄彴偵偟偭偐傝偲屌掕偱偒傞揰偱偡丅僗僷僀僋傪傛偔乽僀儞僔儏儗乕僞乕乿偲昞尰偟偰偄傞傕偺偑偁傝傑偡偑丄幚嵺偼乽傾儞僇乕乿偩偲巚偄傑偡丅僗僺乕僇乕偺廳検傪4揰傗3揰丄側偳丄彫偝側柺愊偱彴偵愙偡傞偙偲偱丄1揰偵偐偐傞廳検傪戝偒偔偡傞偙偲偱丄傛傝摦偒偵偔偄忬懺傪嶌傝弌偟偰偄傑偡丅 丂僗僺乕僇乕偺棟憐偼怳摦斅傪惓妋偵摦偐偡偙偲偱偡偐傜丄搚戜偲側傞僉儍價僱僢僩偼怳摦偝偣側偄偲偄偆偺偑棟憐偱偡丅偟偐偟尰幚偼怳摦斅偑摦偔偲偦偺斀嶌梡偱僉儍價僱僢僩偼怳摦偟偰偟傑偄傑偡偺偱丄僉儍價僱僢僩帺懱傪偱偒傞偩偗幙検偺戝偒偄傕偺偵屌掕偝偣丄怳摦傪嵟彫尷偵梷偊偨偄偲偙傠偱偡丅偙偺応崌丄僗僺乕僇乕偑愙偡傞応強偱堦斣幙検偑戝偒偄傕偺偼彴偲側傝傑偡丅嬌榑傪尵偊偽僗僺乕僇乕偺僉儍價僱僢僩傪彴偵儃儖僩側偳偱偟偭偐傝屌掕偡傟偽椙偄偺偱偡偑丄偝偡偑偵尰幚揑偱偼偁傝傑偣傫丅偦偙偱丄僗僷僀僋偺巊梡偑峫偊傜傟偨偺偩傠偆偲巚偄傑偡丅幚嵺偵僗僷僀僋偺愙抧忬懺傪偒偪傫偲挷惍偟丄偑偨偮偒傪側偔偡偙偲偱丄嵞惗壒偺夝憸姶偺岦忋傗壒憸丄壒応偑埨掕偡傞偺傪妋擣偱偒傑偡丅 丂僗僷僀僋傪巊梡偡傞栚揑偼埲忋偺傛偆側傕偺偱偡偑丄巹偑偛埶棅幰偺僔僗僥儉挷惍偵偍巉偄偟偨椺偱偼丄堄奜偵偙偺僗僷僀僋偑揔惓偵挷惍偝傟偰偄傞偙偲偑彮側偔偁傝傑偣傫丅埲壓偵巹偑僗僺乕僇乕偺僠儏乕僯儞僌偺峴側偆嵺偺庤弴傪傑偲傔傑偟偨丅傕偟丄僗僷僀僋偺愝抲忬嫷偵寽擮偑偁傞応崌傗丄挿婜娫挷惍偝傟偰偄側偄応崌偼丄偤傂僠僃僢僋偟偰偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅 丂1.壒妝傪嵞惗偟側偑傜丄僗僺乕僇乕偺愝抲埵抲傪扵偡 丂偝偰丄僗僷僀僋偺挷惍偼奺僗僷僀僋偑傎傏嬒摍偵廳検傪庴偗偰偄傞忬懺偐傪妋擣偟傑偡丅僗僺乕僇乕傪寉偔嵍塃慜屻偵備偡偭偰傒偰丄偑偨偮偒偑偁傞応崌偼妋幚偵挷惍偑昁梫偱偡丅偑偨偮偒偑傎傏夝徚偝傟偨傜丄奺僗僷僀僋偵揔惓側壸廳偑偐偐偭偰偄傞偐偺妋擣傪峴偄傑偡丅僗僺乕僇乕偺懡偔偼儐僯僢僩偑晅偄偰偄傞僼儘儞僩僶僢僼儖懁偑廳偄偺偱丄廳偝偱妋擣偡傞偺偱偼側偔丄僗僷僀僋庴偗傪怗偭偰傒偰壸廳偑偑偐偐偭偰偄傞偙偲傪妋擣偟傑偡丅傕偟僗僷僀僋庴偗偑傢偢偐偵摦偔傛偆側傜壸廳偑廫暘偱偼側偄偺偱丄僗僷僀僋傪夞偟偰丄揔惓側壸廳偑偐偐傞傛偆偵挷惍偟傑偡丅

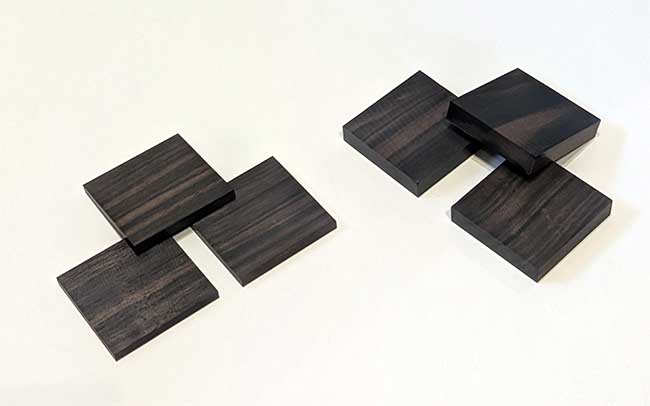

丂側偍丄偙偺挷惍朄偼僗僺乕僇乕偩偗偱偼側偔丄僆乕僨傿僆儔僢僋偱傕摨條偱偡偑丄儔僢僋偺応崌偼揤斅偺悈暯傕挷惍懳徾偵側傝傑偡偺偱丄僗僷僀僋偺壛廳挷惍偩偗偱側偔丄揤斅偺悈暯傕妋擣偟側偑傜挷惍偡傞偙偲偑廳梫偵側傝傑偡丅幚偼僗僺乕僇乕偺悈暯傕妋擣偟偨偄偲偙傠偱偡偑丄嬤擭偺僗僺乕僇乕偺僨僓僀儞偼悈暯柺偑懚嵼偟側偄傕偺傕懡偔偁傝傑偡偺偱丄偙偪傜偼尒偨栚偱敾抐偟偰傕傛偄偲巚偄傑偡丅傕偪傠傫尒偨栚偱嬌抂偵孹偄偰偄傞応崌偼廋惓偟傑偡丅傑偨丄悈暯柺傪妋擣偱偒傞僗僺乕僇乕偺応崌偼丄悈暯傕偁傢偣偰挷惍偡傞偺偑椙偄偲巚偄傑偡丅 僗僷僀僋偺側偄儌僨儖偺応崌 丂僽僢僋僔儍儖僼宆傗價儞僥乕僕僗僺乕僇乕偱偼丄僗僷僀僋偼傎傏偮偄偰偄傑偣傫丅傑偢丄斾妑揑戝宆偺傕偺偱偟偨傜丄栘惢僉儏乕僽偺巊梡偑偍姪傔偱偡丅僗僺乕僇乕偺僒僀僘丄宍忬偵崌傢偣偰晄埨掕偵側傜側偄戝偒偝偺僉儏乕僽傪梡偄偰丄4揰偁傞偄偼3揰偱巟偊傞傛偆偵偟傑偡丅4揰偱僼儘乕儕儞僌偵愝抲偡傞応崌丄旝柇偵僈僞偑弌傞偙偲偑偁傝傑偡偑丄慜夞偺僐儔儉偱AV儗僔乕僶乕偺俆杮栚偺媟挷惍偵巊梡偟偨丄僋儔僼僩儁乕僷乕偱僗儁乕僒乕傪嶌傝丄僗儁乕僒乕偺枃悢傪挷惍偟側偑傜僈僞傪側偔偟傑偡丅

丂斾妑揑彫宆偺僽僢僋僔僃儖僼偱偼丄僗僞儞僪傪梡偄傞働乕僗傕懡偄偲巚偄傑偡丅嬤擭偺僗僺乕僇乕僗僞儞僪偺懡偔偼僗僷僀僋偑偮偄偰偄傑偡偺偱丄忋婰偺曽朄偱徯夘偟偨愢柧偵廬偭偰挷惍偟傑偡丅師偵僗僺乕僇乕偲僗僞儞僪偵偮偄偰偼丄偙偙偱傕僗僷僀僋傪棙梡偟偰僗僞儞僪偺揤斅偵偡傞曽朄偑偁傝傑偡丅偙偺応崌丄僗僷僀僋庴偗傪僗僞儞僪揤斅偵偛偔敄偄椉柺僥乕僾偱屌掕偡傞偲埨掕搙偼憹偡偲巚偄傑偡丅僗僺乕僇乕偵傛偭偰偼僗僞儞僪揤斅偵儀僞抲偒偣偢丄僗僷僀僋側偳偱掙斅偺怳摦傪朩偘側偄傛偆偵偟偨曽偑丄壒妝偑偺傃偺傃偲側傞儌僨儖傕偁傝傑偡偺偱丄幚嵺偵壒妝傪柭傜偟偰帋偟側偑傜愝抲傪専摙偟偰偔偩偝偄丅 丂偄偢傟偺応崌偱傕丄栚揑偼僗僺乕僇乕僉儍價僱僢僩傪梙傟偵偔偄応強偵偟偭偐傝偲愙抧s傞偙偲偑栚揑側偺偱丄僑儉宯側偳偺慺嵽傪嫴傓偙偲偼偍姪傔偱偒傑偣傫丅偨偩偟丄屌掕偺偨傔僉儍價僱僢僩偺忋偵廳偟傪忔偣偨傝偡傞偺偼丄僉儍價僱僢僩偺怳摦傪梷偊偡偓傞寢壥偵側傝傑偡偺偱傗傔偰偍偄偨曽偑椙偄偱偟傚偆丅 丂師偵價儞僥乕僕僗僺乕僇乕偺応崌丄偄傢備傞乽僴僇儅乿偑偮偄偨儌僨儖偑偁傝傑偡丅偙傟傪僼儘乕儕儞僌彴偵愝抲偡傞偲丄傗偼傝旝柇偵僈僞偑弌傞応崌偑偁傝傑偡丅偙偺働乕僗偱偼僴僇儅偺壓偵5噊乣10噊偺岤偝偺僂僢僪僽儘僢僋偱3揰乣4揰偱巟偊偰傗傞偲丄僗僷僀僋巊梡偲摨條偺岠壥偑摼傜傟傑偡丅4揰抲偒偱僈僞偑弌傞応崌偼丄僽僢僋僔僃儖僼偲摨條偵僗儁乕僒乕偱挷惍偟傑偡丅傑偨丄捈愙彴偵抲偄偰尠挊側僈僞偑側偄応崌偱傕丄僂僢僪僽儘僢僋傪嫴傓偙偲偱丄夵慞偡傞偙偲偑懡偔偁傝傑偡偺偱偤傂偍帋偟偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅

丂僴僇儅偺偁傞僨僓僀儞偑摿挜偺僞儞僲僀偺僾儗僗僥乕僕僔儕乕僘側偳偱丄斾妑揑怴偟偄儌僨儖偱偼丄僴僇儅偺拞偵僗僷僀僋偑塀傟偰偄傞傕偺偑懚嵼偟傑偡丅偙偺応崌傕僴僇儅偑彴偵偮偄偰偄傞傛偆偵尒偊偰丄幚嵺偺愙抧偼僗僷僀僋偲偟偨曽偑椙偄偲巚偄傑偡丅傎偲傫偳偺儐乕僓乕偼偍婥偯偒偩偲巚偄傑偡偑丄傕偟尒棊偲偟偑偁傞応崌偼丄偤傂偍妋偐傔偔偩偝偄丅 僼儘乕儕儞僌埲奜偺彴偺応崌 丂偙偙傑偱僼儘乕儕儞僌彴傪婎弨偵榖傪恑傔偰偒傑偟偨偑丄忯偺晹壆丄儅儞僔儑儞側偳偺僋僢僔儑儞僼儘傾側偳堦斒揑側僼儘乕儕儞僌偲斾傋偰抏椡惈偺偁傞彴偑懚嵼偟傑偡丅偙傟傜偺彴偵娭偟偰偼尰嵼偺偲偙傠偛採埬偱偒傞傛偄僙僢僥傿儞僌朄偑偁傝傑偣傫丅忯傪傔偔偭偰斅挘傝偺忬懺偵偟偰偟傑偆偲偄偭偨嫮幰傕偄傜偭偟傖偄傑偟偨偑丄偦傟偱傕斅偺嫮搙偑栤戣偲側傝丄旤娤偐傜尒偰傕椙偄傾僀僨傾偲偼巚偊傑偣傫丅柍棟側採埬偐傕偟傟傑偣傫偑丄偱偒傞偩偗偟偭偐傝偲偟偨僼儘乕儕儞僌偺偍晹壆傪棙梡偝傟傞偙偲傪偍姪傔偟傑偡丅 丂側偍丄姰慡側懪奐嶔偱偼偁傝傑偣傫偑丄嫮搙偑庛偄僼儘乕儕儞僌傗僋僢僔儑儞僼儘傾偺応崌丄僆乕僨傿僆儃乕僪偺巊梡偑峫偊傜傟傑偡丅傑偢丄僗僺乕僇乕廳検偑20kg傪挻偊傞傛偆側儌僨儖偱僼儘乕儕儞僌彴偵愝抲偡傞応崌偼丄僆乕僨傿僆儃乕僪柍偟偺曽偑椙偄偐傕偟傟傑偣傫丅僗僺乕僇乕偑寉検偱僆乕僨傿僆儃乕僪傪巊梡偡傞応崌偼丄忋婰偺5噊乣10噊岤偺僂僢僪僽儘僢僋側偳偱巟偊傞偺偑椙偄寢壥偵側傞偙偲偑懡偄偲巚偄傑偡丅戝宆僽僢僋僔儍儖僼偺応崌偲摨條偱偡丅偙偺応崌偼3揰庴偗偱廫暘埨掕偟傑偡丅儃乕僪傪3揰偱庴偗丄偝傜偵僗僺乕僇乕偺僗僷僀僋偲丄傑偝偵乽壆忋壆傪壦偡乿忬懺偵側傝傑偡偑丄夁嫀偺宱尡偐傜傕傑偢偼偍帋偟偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅 彴偺嫮壔偵偮偄偰 丂愇堜幃儕僗僯儞僌儖乕儉偱愝寁偝偣偰偄偨偩偔応崌偼丄偙偺彴栤戣傕晹壆偺嬁偒偲偲傕偵廳梫側梫慺偲偲傜偊偰愝寁朄傪楙偭偰偄傑偡丅愝寁忋僐儞僋儕乕僩捈挘傝偑堦斣僔儞僾儖側曽朄偱偡偑丄廧戭偺巇條傗儕僼僅乕儉偺応崌偼偙偺庤朄偑巊偊側偄働乕僗偑懡乆偁傝傑偡丅偦偺応崌傕僆乕僨傿僆偵揔偟偨彴偺嫮搙傪岦忋偝偣傞偄偔偮偐偺庤朄傗丄傛傝椙偄寢壥傪摼傜傟傞傛偆偝傜偵夵椙傪壛偊偰偄傑偡丅偙偺彴偺夵慞側偳偱偼丄峔憿忋偺忣曬側偳昁梫偵側傝傑偡偑丄悘帪偛憡択傪偍庴偗偟偰偍傝傑偡偺偱丄偍婥寉偵偛楢棈偄偨偩偗傟偽偲巚偄傑偡丅 2025/2/16 HOTEI乮徏塝惓榓乯 |

|

|

仏杮峞偱偛晄柧側揰丄偛幙栤側偳偛偞偄傑偟偨傜乽偙偪傜乿傑偱偛楢棈偔偩偝偄丅 丂僗僺乕僇乕埵抲偺専摙偵偮偄偰偺偛幙栤偱偼丄偍晹壆偺幨恀傪揧晅偄偨偩偗傞偲丄僀儊乕僕偑偮偐傔傑偡丅偦偺嵺偼惓柺丄屻曽丄嵍塃丄揤堜曽岦偺幨恀偲偛偔娙扨偱寢峔偱偡偺偱丄偍晹壆偺廲墶崅偝偺悺朄傪偍憲傝偄偨偩偗傑偟偨傜彆偐傝傑偡丅 |