|

恒例の年末大掃除

なかなか更新できず気が付いたら2025年になっていました。今後もゆっくりペースになると思いますが、少しずつ更新していきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。

インスタグラムでもお伝えしましたが、昨年末にオーディオシステムの大掃除を行ないました。もともとシステムの各接点のクリーニングが目的でしたが、作業中にラック下やアンプ下の狭い隙間のホコリが気になり、普段できない狭い部分の清掃を含め、一気にやってしまおうと思ったのがきっかけで、毎年12月にリスニングルームの大掃除を行なうのがルーティンになりました。ラックを一度解体して、ラック下の床、棚板、アンプ筐体などをクリーニング。もちろん目的であるコンセントを含むすべての接点のクリーニングを同時に作業します。

クリーニング作業中

ラック、アンプ、ケーブル類を一度ばらした状態

さて、クリーニング作業が一通り終わり、ラックを組みなおすと同時にアンプ類を元に戻していくところで、はたと気が付いたのは、AVアンプの位置調整でした。よくよく思い出してみると、棚板上での位置調整をしていないことに気づきました。我が家のシステムは昨年(2024年)にプロジェクターとAVアンプを更新しています。プロジェクターは投射位置の調整は必須ですので、初期設置時に位置調整を行なっていますが、AVアンプは未実施でした。今回導入したAVアンプ(正確にはレシーバーですが)はヤマハのRX-A6Aで以前のモデルと比べ、イコライザーの進化が素晴らしく、非常に細かい調整が可能になったことで、かなりの時間をかけてサラウンドチャンネルの調整にいそしんでいました。

アンプの初期設定では、本来設置位置調整を先行して行なうべきですが、導入直後で少しエージングを待つということで、先にサラウンド調整を始めてしまったことで、すっかり忘れていました。映像鑑賞時に使うのが主ですので、少し油断していた部分があったと思います。そこで、大掃除終了後システム各部の音出しチェックを行ない、最後にAVアンプの設置調整を行ないました。

設置位置の調整はオーディオのメインシステムと同じく、音楽ソースを基準に行ないます。AVアンプの入力はほぼBDレコーダーですので、BDレコーダーでのCDを再生をメインに、補助的にネットワークソースを使いながら調整しました。以前のコラムでお伝えしたように、棚板の前後、左右と動かせる範囲で音楽の表情を確かめながら作業を進めます。。

5本目の脚に問題が

さて、音楽の表情の変化を確かめながら、棚の上でアンプを動かしますが、ふと違和感を感じます。歴代のヤマハのAVレシーバーには5本目の脚が存在します。従来機と違って本機の場合は5本目の脚が中央のやや前よりついていますが、動かす向きによってこの5本目の脚の抵抗感が感じられません。そこで、メモ用紙をその脚の下に差し込んでみると、ほとんど抵抗なく差し込めます。ひょっとして浮いている?。再度確かめてもやはり棚板から微妙に浮いていることが確認できました。

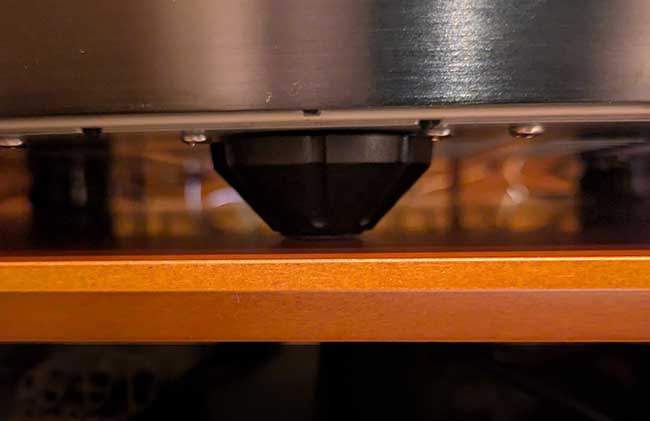

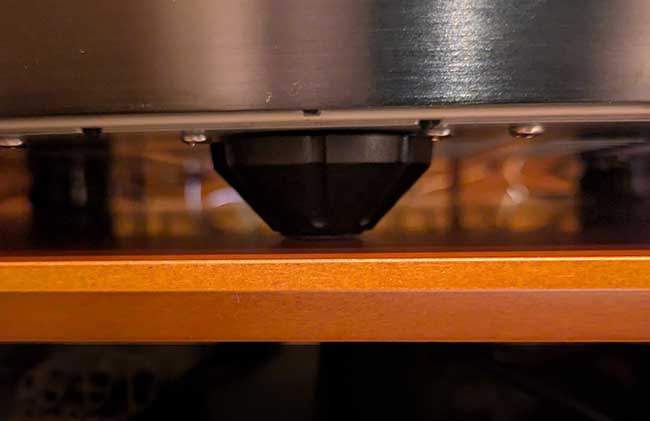

YAMAHA RX-A6Aの5本目の脚

写真では少しわかりにくいが、棚板から少し浮いている

ラックは棚板の4つの角を柱が支えるタイプですので、長年使用していると棚板の中央部が少し下がってしまっている可能性があります。目視ではわからない程度であり、4本脚の通常のアンプなら問題になりませんが、中央に5本目の脚がある場合、これが微妙に浮いてしまっているのでしょう。本来の性能を考えると良い状態とは言えません。

そこでアンプの位置チェックを一時中断して対策を行なうことにしました。浮いている部分にスペーサーをいれて5本目を含むすべての脚の荷重がほぼ均等になるようにします。スペーサーにはクラフトペーパーを利用しています。これはスピーカーの高さ調整にも利用しているもので、スパイクなどの脚がない我が家のスピーカーでは、木製キューブをスタンドとして利用しています。フローリングは細かく見ると完全にフラットではないので、4か所で支える場合やはりすこしのガタが出てしまいます。そこでクラフトペーパーのスペーサーを使ってガタをなくしています。クラフトペーパーの原料は木質繊維ですから、木製キューブとの相性に問題がでにくいのも使用する理由です。必要な高さに合わせ、クラフトペーパーの枚数で厚みを調整します。枚数が確定したら、ペーパーセメントで張り合わせて一体化させます。

スペーサーに使用したクラフトペーパー

隙間に合わせて枚数を重ねて使用

左奥は数枚重ねてペーパーセメントで固めたもの

ペーパーを1枚ずつ調整しながら確かめてみると、ちょうど5枚ですべての脚の荷重が平均的になるようです。枚数を確かめたところで、ペーパーセメントで固めて再度脚の下にセット。再度荷重配分を確かめてから音出し確認を行います。音の骨格が明確になり、地に足の着いた表現に変化しました。やはり本機が5本脚とした理由がはっきり感じ取ることができます。初期設置の時点でこういった設置の確認をしなかったのは、完全に私の見落としで反省しきりです。

脚元のケアを行なったところで再び設置位置の検討に戻りました。棚板中央付近に置いた場合は、リズムが少し冷静で、ボーカルは少しそっけない。もう少し熱の感じられる表現になればということで、場所を探してみました。結果少し左に寄せ、棚板の前側に寄せることで、良い感じになるところを見つけました。左に寄せるのは特に大きな変化はないものの、前に寄せすぎると少し温度感が高く、くどい感じになるのでちょうどよいバランスに収まる位置を探し、しばらくこの状態で使っていくことにしました。

基本的に音楽ディスクはメインシステムで聴きますが、今回の調整で映像作品の音もかなり好ましい方向に変化したので、やはり調整は最初にやっておくべきでした。

なお、この結果は部屋や使用システム、アクセサリの関係でどのケースにも当てはまるかはわかりません。また、判断は聴き手の好みによって選択していますので、別のリスナーの場合異なった結果になることは大いにあり得ます。そして、これらの調整が伝送特性などの計測によって、有意差が認められることはまずありません。石井さんとともに数限りない測定を行なってきた経験上、聴き手には確実に変化が感じられるのに測定上の有意差が出ないこと、逆に測定上の差が確認できるのに、聴き手はそれほどの変化を感じないなどの例が多々あり、まだまだ未解明な部分が多くあることを思い知らされます。

接点の劣化が感じられる前にクリーニングする、という目的で始まった年1一度の作業ですが、やってみるとケーブルの取り回しのアイデアや、今回のように忘れていた作業を思い出すなどの効果が確実にあります。もちろん、普段できない箇所に1年間積もったホコリを一掃することで、気持ちよく音楽を聴くことにつながっています。

2025/1/7 HOTEI(松浦 正和)

|